挖掘被掩蓋的台灣人故事 陸媒獨家專訪台灣報導文學作家藍博洲

我是土生土長的台灣人,當然要寫台灣人自己的故事。我針對的是那段被埋沒的、被污染的歷史,我們要直面那段被湮滅卻攸關台灣未來的歷史。歷史不能任其失落,我們要去拾回,並且把被掩蓋的那部分挖掘出來,把被扭曲顛倒的真相導正過來。藍博洲定義自己是「自由撰稿人」,做的是台灣民眾史研究。準確地說,他關注的,是台灣近代史中最諱莫如深、最被刻意遺忘的那段——上世紀50年代的台灣歷史。在他筆下,有台灣青年的理想與信仰,也有那代人的家國苦難。

◎文章來源:上觀新聞

◎作者:洪俊傑

專訪藍博洲先生是在龍柏飯店一樓大廳。

疫情之下,他從台灣到大陸後已隔離14天。受台聯之邀,60歲的他來此參加《尋找祖國三千里》史料圖文展。

留著黑白相間鬍鬚的藍博洲頗有北國俠士之風,而他社交媒體的頭像背景是魯迅先生。「那時,魯迅作品在台灣是禁書。我讀的第一本是香港盜印的《吶喊》,大學同學晚上偷偷給我,我連夜邊讀邊抄。」他說,魯迅是他的精神導師。

藍博洲定義自己是「自由撰稿人」,做的是台灣民眾史研究。準確地說,他關注的,是台灣近代史中最諱莫如深、最被刻意遺忘的那段——上世紀50年代的台灣歷史。

在他筆下,有台灣青年的理想與信仰,也有那代人的家國苦難。

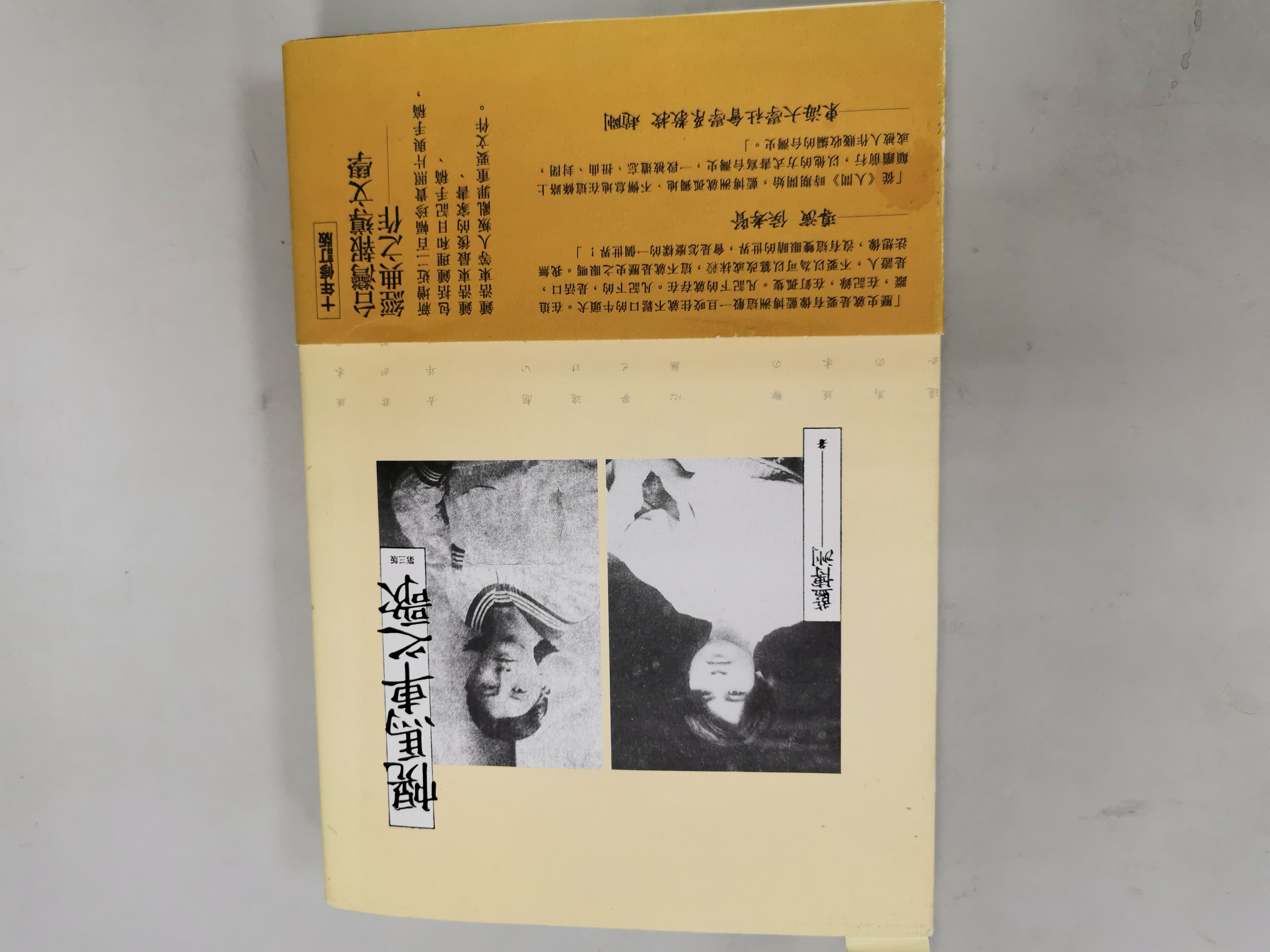

作品《幌馬車之歌》中,記錄下台灣鄉土作家鍾理和的話「原鄉人的血必須流返原鄉,才會停止沸騰!」,《尋找祖國三千里》中,放棄東京帝大學業輾轉來重慶的台灣青年吳思漢說:「祖國啊,請你看我一眼,你的台灣兒子回來了。」這些身披歷史塵埃的先賢遺願,衝破厚重屏障,如今聽來依然振聾發聵。

歷史在這裡沉思。藍博洲希望,自己像他所敬重的魯迅先生那樣,說真話,當真的猛士。而許多人說,寫這樣的作品,需要自身如良醫,能體會罹患絕症者最深的傷痛,並用這樣的傷痛來警示當下。

「台灣怎麼會有這樣的人?」

上觀新聞:你怎麼會關注這段歷史?

藍博洲:我是台灣的客家人,台胞六代,1960年出生在中部一個小鎮。在台北讀輔仁大學時候,我開始接觸「二‧二八」事件與上世紀50年代的台灣白色恐怖。對於這段歷史,長輩們都勸我們莫談「國」事,但我不知道他們的恐懼與焦慮來自哪裡。

1987年,我加入作家陳映真先生領導的《人間》雜誌社。那年正好是「二‧二八」事件40年,「台獨」派希望將此定性為「外省政權迫害本省人」,陳先生想通過田野調查與寫作,告訴民眾「二·二八」事件真相。

我被編入了這個專題小組。在此過程中,我走近那批死於白色恐怖之下的年輕人。他們大多出自名門、受過良好教育,為了社會、為了理想、為了祖國不惜生命。我想,台灣怎麼會有這樣的人?我要盡可能把他們的故事寫出來,展現歷史真相,對抗「台獨」思想。

上觀新聞:1987年7月,你第一篇報告文學《美好的世紀》發表。你是怎麼挖到愛國青年郭琇琮的故事?

藍博洲:歷史的迷霧實在太厚、太重。我只能用當年台灣情治部門的做法,「抓到一點,循線追查」。

1987年春節後,我先去向白色恐怖受害者林書揚先生請教。為了避免電話監聽,事先我沒跟他電話聯繫。趁著監管他的管理員出去抽煙的功夫,我溜進了他家房間。他悄悄告訴我,當時有位相當優秀的台大醫學院畢業生郭琇琮,因為在台抗日被捕後迎來台灣光復,之後投入新民主主義革命,最後被國民黨殺害在台北馬場町刑場。

郭琇琮的經歷點燃了我尋找那段歷史真相的希望。我請老先生幫忙聯繫郭琇琮的遺孀。

上觀新聞:他幫你找到了嗎?

藍博洲:他有點為難,因為不知道郭琇琮遺孀在不在台灣。林先生甚至在獄中聽說,當年他們夫妻一併被害。儘管如此,他還是答應幫我去打聽下。一個星期後,我在一對抗日前輩夫婦家中採訪到隱姓埋名40年的郭琇琮遺孀。在採訪最後,她告訴我,臨刑前最後一天,郭琇琮留給愛人的小紙條寫著:「把我的屍身用火燒了,灑在我所熱愛的這片土地上,也許可以對人們種空心菜有些幫助呢!」

上觀新聞:作品發表出來效果如何?

藍博洲:據說,當時台灣當局搜購大量當期《人間》雜誌,以減低它的社會影響力。我也被郭琇琮的理想主義觸動,決心投入挖掘這段被湮滅的歷史中去。從此之後,我以「自由撰稿人」的身份,開始從事台灣民眾史的調查與採訪。

上觀新聞:你的第二部報告文學《幌馬車之歌》,寫的是白色恐怖受害者基隆中學校長鍾浩東,也就是鍾理和的二哥。

藍博洲:1949年秋天發生基隆中學「光明報案」,是台灣白色恐怖的開端。(1949年7月,台灣地下黨將進步刊物《光明報》寄到台灣省主席陳誠官邸,引發島內情治機關追查,鍾浩東因涉事被捕遇害。)

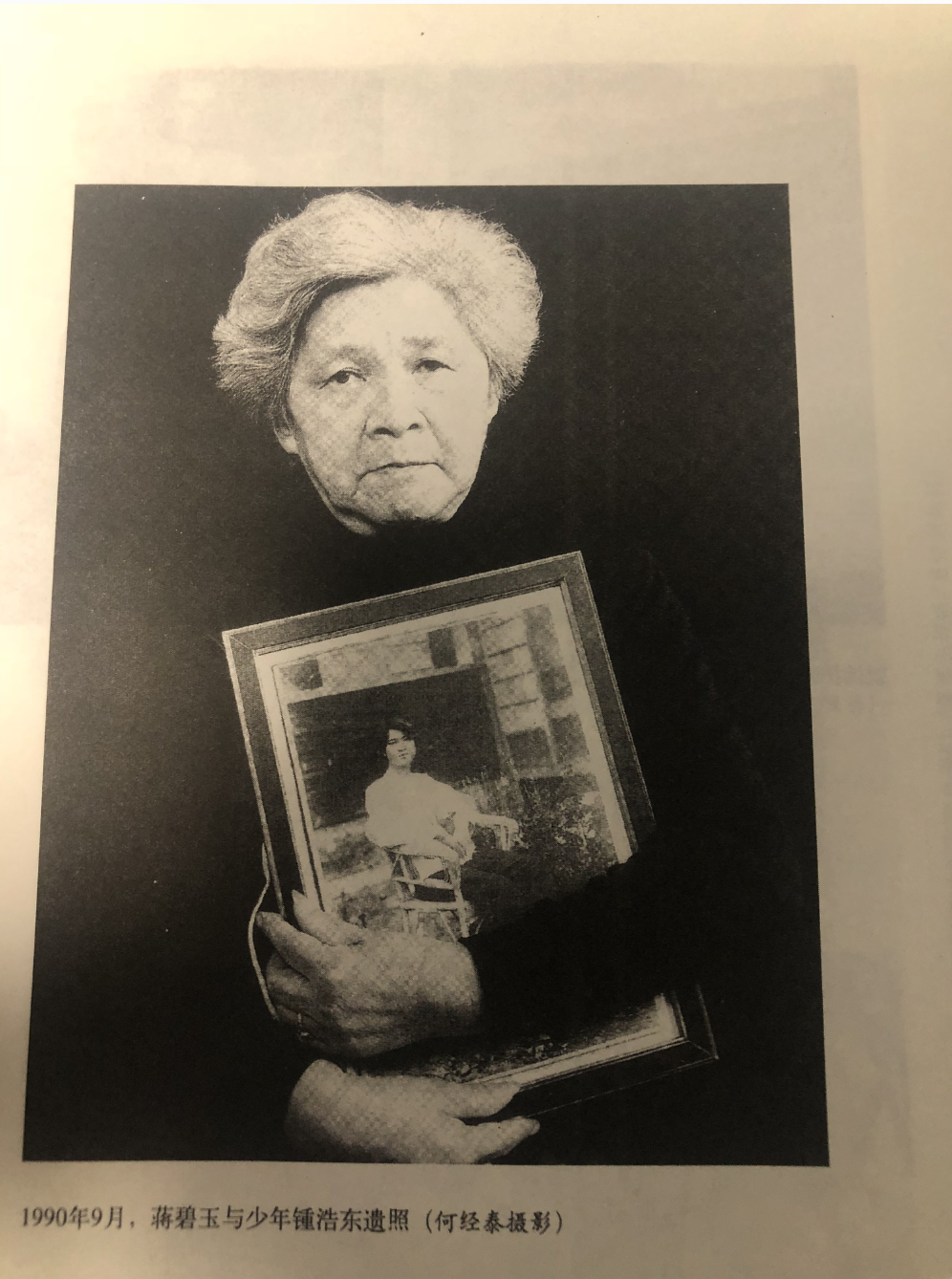

我想瞭解這段歷史。於是在1988年秋冬之交的午後,我來到台北寧夏路一棟老洋房的二樓,就著桌前一盞昏黃的檯燈,對鍾校長的遺孀、蔣渭水先生的女兒蔣碧玉女士進行訪談。

我還清楚地記得,講到鍾校長犧牲那段時,為了轉移內心悲痛,蔣碧玉女士站起身來,從隔壁房間中拿來一本封面泛黃的相冊,封底夾著兩頁信紙。這是鍾校長在10月2日寫的遺書。蒙她允許,我仔細讀了一遍,遺書思緒通暢,中間只有一段出現幾個字塗改,似乎是在考慮如何向愛人陳述即將面臨死亡。

我想知道,在軍法處押房偷偷寫遺書的鍾浩東,內心是什麼感受?我也想知道,是什麼樣的覺悟,讓一個正值壯年的生命勇敢地面對原本可以逃避的死亡?1950年10月14日清晨,鍾浩東唱著最喜歡的《幌馬車之歌》,從容走向刑場。

寫這部作品的那時候,我在台北近郊租了一間簡單的寮舍,沒有電話,沒有人打擾。我整理出歷史見證者的各個口述片段,最終寫出這篇紀實文學。1989年,侯孝賢導演根據其中部分情節,拍攝出贏得威尼斯電影節金獅獎的電影《悲情城市》,1994年,他再度改編《幌馬車之歌》,拍成電影《好男好女》。

之後我還寫了《台共黨人的悲歌》《尋找祖國三千里》等紀實文學,都在大陸公開出版。

將深不見底的歷史重新照亮

上觀新聞:寫這些作品遇到的最大困難是什麼?

藍博洲:因為這段歷史被刻意掩蓋,最難的就是你要去摸索,寫什麼人、怎麼寫,只能在採訪中慢慢確定。

我採取的「循線追查」的方式,和當年特務手段差不多。第一次採訪郭琇琮遺孀時,她甚至懷疑我是「警總(台灣警備總司令部)」派來的。很多時候,我的採訪對象是上一位元採訪對象介紹的。他會提醒我,某個人值得你去寫出來。這樣積累的越來越多。

還有,就是如何讓這些倖存者開口。在當時政治環境下,你不問他們,他們不會開口;即使開口了,有顧慮也不會全說。讓倖存者回憶那段不堪回首的受難史,要有一個過程。唯有抱著誠懇的態度,才能消除他們猜疑、取得他們信任,接受採訪。

訪談過程中,如果他發現我對這段歷史瞭解程度比他更深,他就會把知道的都跟我講。很多人都是在聽你開口後,才決定跟你講幾分。

上觀新聞:會不會有對方願意講、但不希望你發表的情況?

藍博洲:有的。新聞職業倫理還是要講的。如果對方明確說「這段先不要寫、不能寫」,我大多會尊重對方意願。但是有些情況還是可以商量的。比如,在採訪鍾浩東校長遺孀蔣碧玉女士時,她提出不要寫「光明報案」,因為這裡面涉及到地下黨,她擔心「影響」不好。但我跟她討論後,還是在《幌馬車之歌》中提到這件事。發表後社會反映不錯,她就接受了。

我的寫作態度很簡單,在尊重歷史事實的原則下,根據力所能及採集的史料,去敘述我所認識到的歷史與人物,將深不見底的歷史重新照亮。當然,全面建構歷史的事實需要一定時間的。《幌馬車之歌》既是歷史,也是具有小說形式的非虛構報告文學。

上觀新聞:私下裡你和受訪者關係如何?

藍博洲:自由撰稿人的收入微薄。有時我沒錢住旅館,就會住在受訪者家中,大家一起喝酒、喝茶、聊天。我們建立感情,可以談出很多東西。

不能因為文章發表後,「利用」價值結束了,就不再接觸。相反,我在台灣時,路過某位採訪對象家時,大都會去拜訪一下,和老人家聊聊天。我覺得這不算是一種打擾。當然如果對方不歡迎我,那是另外一回事。

一次,我陪蔣碧玉女士來到大陸桂林。清明節那天,我們在公園裡,看到一群年輕人舉著紅旗站在烈士銅像前。老太太站在旁邊看,說「以後我的事情你要處理的」。也就是說,她希望有一天,這段歷史可以得到真正平反。她把我們當成同志關係。很多事情,不是你書出版了,就結束了。

上觀新聞:你筆下人物最讓你敬佩的是哪點?

藍博洲:他們的理想主義,為自己的信仰而獻身。我常常問自己,我能做得到嗎?他們是當時台灣社會的精英分子,擁有愛國主義情懷,卻遇上那犧牲最慘烈的年代。這樣的精英斷層,才會有今天「台獨」的土壤——流了愛國人士的血,「台獨」分子卻收割了台灣人的悲情。在別人的墓塚上插上自己的墓碑,很可惡。

「我努力把自己的生活需求壓到最低。」

上觀新聞:現在倖存者情況如何?

藍博洲:差不多都走光了。即便1950年時才20歲,現在也已經90歲了。我上世紀90年代在搶時間做口述。在他們還清醒、健在的時候,把該做的、能做的,基本都做了。

上觀新聞:這些人的後代怎麼看待父母的選擇?

藍博洲:他們無從瞭解真相,只知道父母被害,有的人甚至成為民進黨、「台獨」的支持者。有些受難人的孩子就跟我說,他們尊重父母,但不能理解父母的選擇。悲哀就在這裡。

上觀新聞:像你這樣研究這段歷史的作家,台灣還多不多?

藍博洲:不多,或許就我一個吧。但孤獨不是問題。

上觀新聞:現在還那麼堅持?

藍博洲:你總不能讓大陸朋友認為,台灣人都是「台獨」吧?我是土生土長的台灣人,當然要寫台灣人自己的故事。

我針對的是那段被埋沒的、被污染的歷史,我們要直面那段被湮滅卻攸關台灣未來的歷史。歷史不能任其失落,我們要去拾回,並且把被掩蓋的那部分挖掘出來,把被扭曲顛倒的真相導正過來。世上本沒有路,走的人多了,也變成了路。

上觀新聞:你不擔心這段歷史總會被人遺忘,或者兩岸年輕人沒興趣瞭解這段歷史?

藍博洲:我不擔心被遺忘,因為這段歷史之前被遺忘了幾十年。我相信,歷史只要存在就是事實,可以被壓制50年、100年甚至更長時間,但總有一天會「出來」的。

只要有部分人讀過這些書,從中得到一些力量,不只是教條的政治口號,這些書的存在就是有價值的,只是影響力大小不同而已。

上觀新聞:在這些年寫作過程中,你的生活狀況如何?

藍博洲:我的書在台灣被「冷處理」,沒法靠稿費和版稅維持生活。這樣我就沒什麼稿費收入,只好到處「打遊擊」:當過駐校作家、做演講、上節目。過去,我小孩住院需要一筆錢,只好去時報出版社上班。對方說,每個月給你一筆錢,條件是我每年編4本書,算是給我一份兼差。

我努力把自己的生活需求壓到最低。有時候住在台北鄉下,有時住在受難者後人家中。老人說,只要我人還在,房子你就可以一直住下去。

【微信公眾號搬運工】兩岸從過去的隔絕對峙,逐漸走向和平往來,然而兩岸資訊因傳播媒介、傳播文化等差異,讓兩岸社會的資訊並不如想像中流通。犇報「微信公眾號搬運工」將微信上新奇有趣的公眾號資訊,以轉載的方式分享給台灣民眾,有興趣的朋友可關注相關公眾號,持續追蹤最新資訊。

◎文章轉載:我們不能讓大陸認為,台灣人都是「台獨」...獨家專訪台灣秘史作家藍博洲→

◎文章來源:上觀新聞

◎文章作者:洪俊傑

◎本文經藍博洲先生校對後刊載

【延伸閱讀】

‧《兩岸犇報》第236期上線囉!

‧【犇報社評】開放美豬進口,蔡英文反對蔡英文

‧ 四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》:理想主義的傳承與失落

‧ 台灣的荷馬:原住民盲詩人莫那能

‧【「四六事件」70週年紀念】一九四九年四六慘案始末

‧《人間》之前:陳映真1984的台獨批判(節錄)