基礎建設

大陸開通5G基地台超過60萬座,帶來哪些變革?

大陸工信部發佈數據顯示,中國已建成開通5G基站超過60萬座,5G網路用戶數、行業創新數均明顯增長。今年以來,疫情的倒逼加速了數位應用的落實,特別是在5G推動下,各類數位化產品、服務和解決方案不斷湧現。產業數位化進程提速,就業與服務等新形態也在豐富。外賣運營師、酒店收益管理師、網約配送員……一年來,與數位經濟相關的新職業積極湧現。

【犇報專題】三峽大壩:「霸堅強」的考試季

【編按】今年,大陸的長江中下游地區經歷了超長的「梅雨季」,且受大氣環流影響,南方其他不少地區也都經歷了一輪又一輪的強降雨天氣,這使得這些地區的江河湖泊水位快速上漲,防汛壓力也隨之增大。近日,三峽水利樞紐成功處理建庫以來最大洪峰「長江2020年第5號洪水」,據報導,三峽水利樞紐承受入庫洪水峰值達到72000立方米每秒,此前洪峰最大為2012年的71200立方米每秒。在台灣媒體眼中每年垮掉一次的三峽大壩,仍然屹立不搖,硬朗地每年接受長江洪峰的洗禮。三峽大壩既不可能被台灣嘲弄的口水擊垮,也沒有被嚴陣以待的洪水沖垮,它依然「壩堅強」的秘密是什麼呢?本報為讀者揭秘。

十級狂風中點燃一根蠟燭——中國大陸自主研發重型燃機

這個點火試驗到底有多難呢?打個比方吧,就像在十級狂風中去點燃一根蠟燭。中國引進重型燃機,只要一談到技術轉讓,國外企業都是一口拒絕,這是要不來、買不來、討不來的關鍵核心技術。長期以來,只有美國、日本、德國等少數國家能夠自主研發重型燃機。中國企業用起來不僅貴,還充滿變數。如果因為某些原因,國外「斷供」了,國內「買不到」核心部件,電廠就只能「癱瘓」。

中國大陸首台10兆瓦海上風電機組成功啟用發電

大陸首台10兆瓦海上風電機組日前在三峽集團福建福清興化灣二期海上風電場成功並網發電,這是目前中國自主研發的單機容量亞太地區最大、全球第二大的海上風電機組,刷新了中國海上風電單機容量新紀錄。此次10兆瓦大容量機組並網發電代表中國具備10兆瓦大容量海上風機自主設計、研發、製造、安裝、調試、運行能力,是實現海上風電重大裝備自主生產的重要成果。

新基礎建設,帶動中國經濟新發展

中國大陸從政府推廣部署,到地方政府積極回應;從企業主動投資,到資本市場熱捧,2020年伊始至今,新基礎建設正式登上歷史舞台。新基建,以新發展為主要理念,以技術創新為內在驅動,以資訊網路為基礎,朝高質量發展需要,提供數位轉型、智慧升級、融合創新等服務基礎設施體系,其涵蓋但不限於5G、雲計算、數據中心等眾多「新概念」,透過「一業帶百業」,藉由產業升級帶動創業就業,帶動中國經濟新動能。

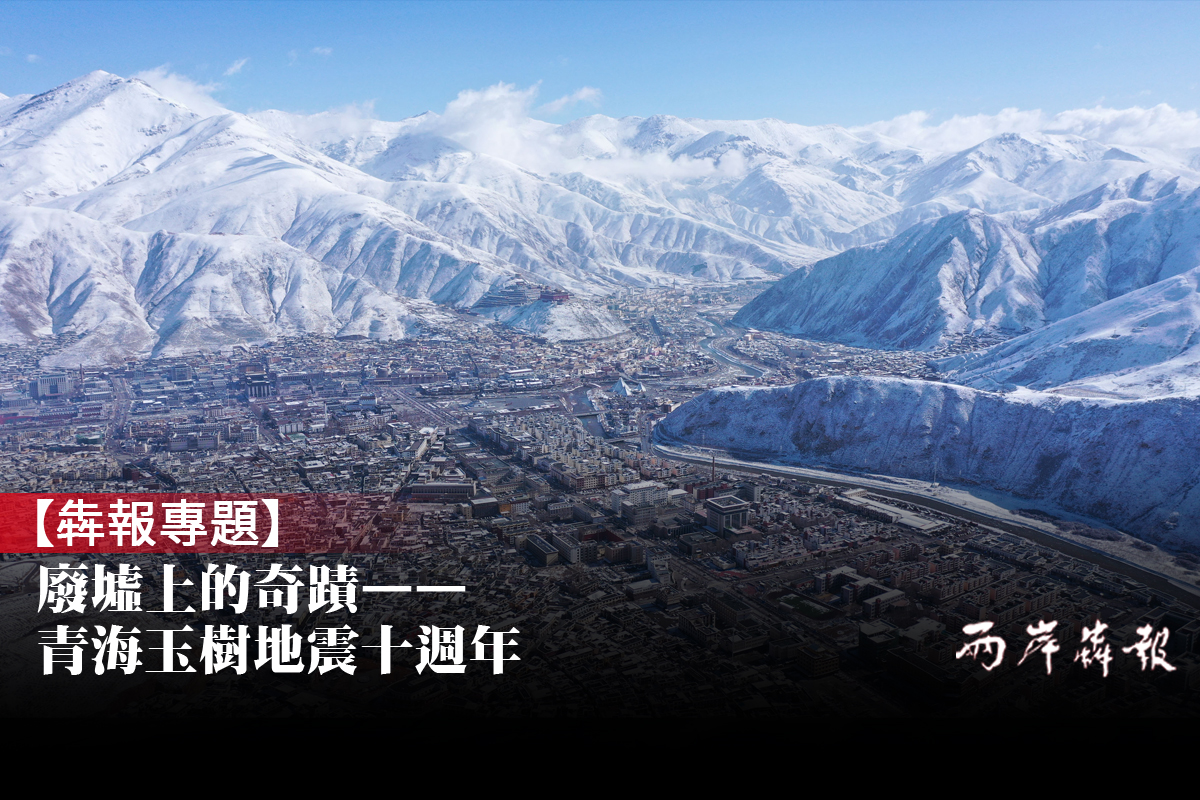

【犇報專題】廢墟上的奇蹟——青海玉樹地震十週年

2010年4月14日,青海省玉樹藏族自治州在7.1級強烈地震中遭受重創。轉瞬10年,一個綠色的現代化高原新城,矗立在三江源頭,見證著災後重建的奇蹟。地震後,北京第一時間啟動了對口援建玉樹工作,先後派出了4批、176名援青幹部投身玉樹的各項事業,為玉樹發展注入了強大動力;10年累計投入對口支援資金26.6億元人民幣,實施各類援建項目319個,幫助全州19萬餘貧困人口脫貧,玉樹一市五縣順利完成脫貧。

【犇報專題】南水,你喝過了嗎?大陸「南水北調」五週年

南水北調工程是大陸為緩解北方水資源嚴重短缺而興建的重大基設。2014年12月12日,南水北調東、中線一期工程全面通水。2019年12日,這項歷經50載規劃、12年建設的工程平穩運行了5周年。五年來,南水北調一期工程累計調水約300億立方公尺,直接受益人口超過1.2億人。更多南水北調的豐功偉業,請看犇報專題介紹。

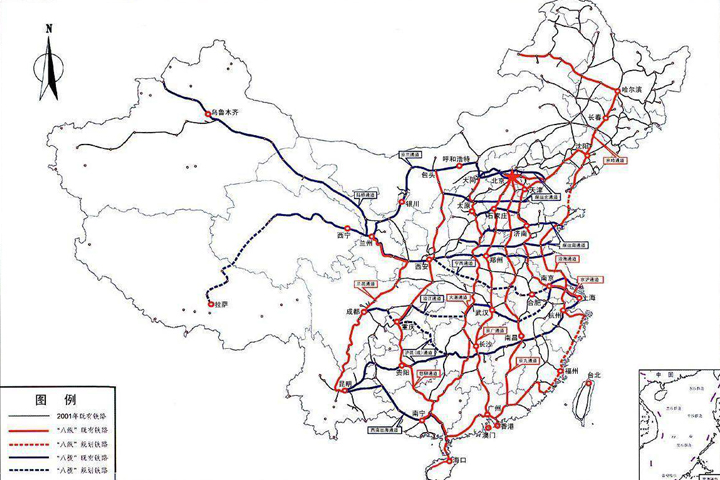

一個月開通10餘條鐵路 中國高鐵綿延3.5萬公里

從自主設計修建、從無到有,到世界最先進的智慧高鐵,從時速35公里到350公里,中國高鐵呈現東方古國的歷史發展,2019年底,中國大陸高鐵里程總數達到3.5萬公里。2019年12月,中國大陸就有10餘條鐵路密集開通。目前中國高鐵以3.5萬公里的運營里程居世界第一。高速鐵路「八縱八橫」不斷延伸,讓中國大陸的廣闊土地上,遍布流動往來的流動軌跡,也體現人類克服地理距離的發展過程。

成貴高鐵全線通車 西部高鐵南北全線貫通

16日6時58分,成貴高鐵首班車C6041從成都東站發車到貴陽。成貴高鐵是中國西部高鐵大通道南北貫通的最緊要一環,至此,中國西北經西安、成都、貴陽、廣西可直達中國東南。

【犇報專題】解碼北京大興國際機場

9月25日,北京大興國際機場正式啟用,與此同時,有近代中國第一座機場之稱的南苑機場則走入歷史,大陸國家主席習近平還親自出席了大興國際機場的啟用典禮。北京大興國際機場到底有何特殊之處,從興建到落成啟用,無不成為各國媒體與大陸民眾關注的焦點?