歐洲正走向衰退,淪為歷史前進的旁觀者|海外通訊

歐洲曾經塑造歷史,但現在正淪落為歷史前進的旁觀者,在經濟活力和軍事實力方面遠遠落後,曾經統治世界的歐洲能否力挽狂瀾,還需要歐洲有意志、勇氣和能力的豪傑挺身而出才有可能。

◎作者|花俊雄(台灣旅美政治評論員,曾任職聯合國翻譯處30年)

2023年1月6日,歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會大廈外飄揚。圖源:新華社,鄭煥松攝

2023年1月6日,歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會大廈外飄揚。圖源:新華社,鄭煥松攝5月13日這一天,伊隆·馬斯克(Elon Mask)的SpaceX發射了28顆衛星進入軌道,這是美國今年成功發射衛星進入軌道達第100次的成就;而中國自今年1月以來,已經成功將40多枚火箭送入太空;俄羅斯因為烏克蘭戰爭陷入困境,只發射了10枚火箭。對比之下,歐洲只發射了4枚火箭。

太空競賽落後,只是歐洲迷失方向的一個例子。非凡的歐洲大陸只占全球陸地的4%(不包括俄羅斯),但在過去500年裡,歐洲對人類歷史的影響,無論好壞,都比任何地區來得大。歐洲是現代資本主義和工業革命的誕生地,給我們帶來了汽車、火車和盤尼西林;在歐洲誕生的藝術和音樂,至今仍充斥世界各地的博物館和音樂廳。歐洲人也曾以暴力征服和統治地球上超過80%的地區,他們發動的戰爭殺害了數百萬人,為此重繪了世界地圖。

但今日的歐洲,尤其是西歐,發現自己正陷入困境,一個老齡化的歐洲,正在逐漸失去經濟、軍事和外交上的影響力。歐洲曾經塑造歷史,但現在正淪落為歷史前進的旁觀者。根據德意志銀行的計算,歐洲的經濟已陷入停滯約15年,這是自工業革命以來持續時間最長的一次,德國經濟比2017年底只增長了1%,而美國則增長了19%。

歐洲全圖,東歐地區為淡橙色。圖源:維基百科

歐洲全圖,東歐地區為淡橙色。圖源:維基百科歐洲經濟衰退,社會福利崩潰

根據世界銀行的資料,以當前美元計算,歐洲在全球產出的經濟份額在2005年至2024年之間,從大約33%下降到23%。這種相對下降很大程度是由於中國和印度的崛起(使用其他產出衡量標準時,下降幅度就沒有那麼大),但相比之下,美國在全球產出的份額就維持得很好。根據荷蘭格羅寧根大學追蹤經濟史的資料庫麥迪森專案(Maddison Project)的資料,歐洲在全球經濟中所占的比重可能處於中世紀以來的最低水準。

歐洲經濟長期增長疲乏,導致與美國之間的收入差距巨大。自2009年以來,歐洲家庭財富增長的速度只有美國的三分之一。美國的人均GDP一年是8萬6千美元,德國是5萬6千美元,英國是5萬3千美元。

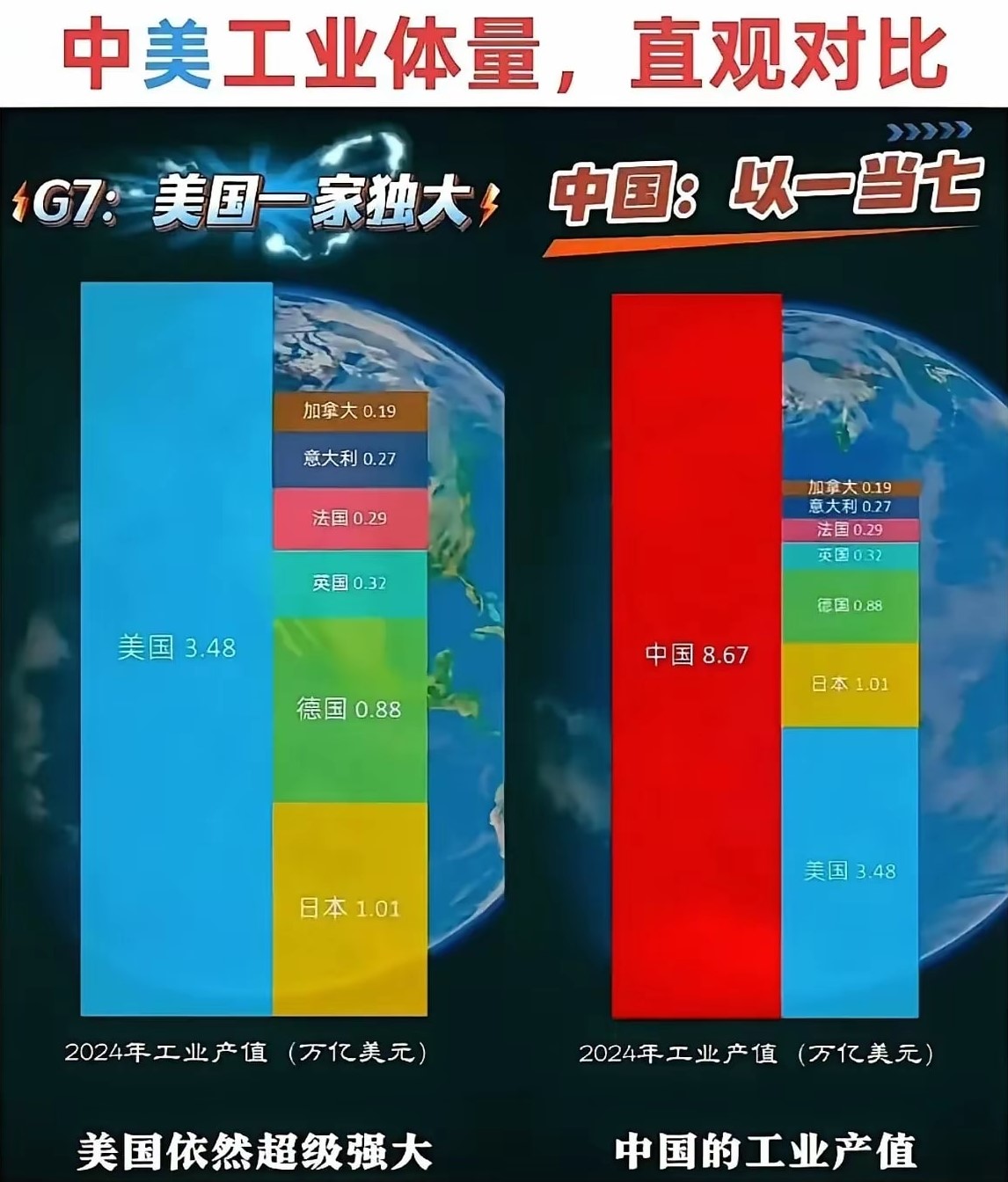

中美工業體量直觀對比。圖源:網路圖片

中美工業體量直觀對比。圖源:網路圖片美元的強勢在一定程度影響了這種比較,比如歐洲人可以比美國人更便宜地獲得一些關鍵物品,例如醫療保健。歐洲人壽命更長,閒暇時間更多,收入不平等更小,且通常居住在幾個世紀以來建造的令人驚嘆的城鎮中。但美國人的生活水準日益提高,人均居住空間增加了50%以上,超過五分之四的美國人家裡有空調和乾衣機,而歐洲人卻只有五分之一到三分之一。紐約市行政助理的薪水與倫敦的專科醫生差不多。

在缺乏經濟增長的情況下,歐洲面臨人口老齡化,如今歐洲勞動者的平均年齡接近45歲,而美國的平均年齡則為39歲,預計到2050年,歐洲勞動人口將減少5千萬,更少的勞動者需要支付更多退休人員的費用。占全球福利支出一半的歐洲社會福利,壓力越來越大。目前大多數歐洲政府都避免削減開支,轉而採取增稅措施,從而損害了經濟增長。如果不進行重大改革,憤怒的選民將會付出行動,歐洲將面臨財政危機和政治不穩定。

2022年9月3日,捷克首都布拉格爆發大規模抗議活動,約7萬人走上街頭呼籲執政聯盟採取更多措施控制飆升的能源價格,並發聲反對歐盟和北約。圖源:環球網

2022年9月3日,捷克首都布拉格爆發大規模抗議活動,約7萬人走上街頭呼籲執政聯盟採取更多措施控制飆升的能源價格,並發聲反對歐盟和北約。圖源:環球網歐洲需要覺醒,否則走向衰亡

英國資產管理公司「退休金保險公司」(Pension Insurance Cooperation),其即將退休的首席執行官特雷西·布萊克威爾(Tracy Blackwell)表示:「歐洲需要覺醒,否則將走向衰亡。」又或如摩根大通首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon )最近在都柏林演講時說的:「歐洲正走向失敗。」

過去15年,歐洲經濟增長的關鍵驅動:出口製造業,因無法掌握的事件而受到影響,包括美國主導的貿易戰,中國經濟政策以及俄烏戰爭,導致歐洲能源價格飛漲。英國歷史學家尼爾·弗格森(Niall Ferguson)今年三月曾表示,「現狀是什麼?美國人為我們提供安全,俄羅斯為我們提供能源,中國為我們提供出口市場。你猜怎麼著?這一切都消失了!」

但歐洲缺乏經濟活力,有更深層次的根源,比如稅收和法規的增加。自2010年以來,歐盟的法規增加了一倍,繁瑣的規則保護老舊的建築、現有的企業和老齡消費者,卻限制了新基礎設施和新企業的創建。正如義大利總理喬治亞·梅洛尼(Giorgia Meloni)所言,「美國創新,中國仿效,歐洲監管。」

中國、歐盟、美國。圖源:兩岸犇報,IAI製圖

中國、歐盟、美國。圖源:兩岸犇報,IAI製圖又例如英國十分糟糕的官僚主義作風,蘇格蘭電力公司花了12年時間,才獲得高壓電線穿越蘇格蘭的許可。迄今為止,在倫敦郊外的泰晤士河新建隧道的許可證就已經花費3.4億美元,相關文件總計35萬9千多頁。遊戲工作室(Games Workshop)是一家快速發展的遊戲公司,卻因為一隻蝙蝠棲息在其總部,使其總部修建停車場的計劃全面推遲。

能源是另外一個問題。在德國,工業用電成本是美國的三倍,在英國則為美國的四倍。現在英國人的人均用電量低於中國人,德國的整體用電量也比柏林牆倒塌之前還要低。然而,德國已經禁止核能,英國也已經放棄新的海上石油和天然氣勘探。歐洲各國的政策制定者都制定了雄心勃勃的計劃,他們聲稱這些計劃最終將降低成本,幫助應對氣候變化,並創造綠色就業計劃,但事實證明,轉型是痛苦的。

亨茨曼公司(Huntsman Corp)是一家總部位於德克薩斯州的化學品製造商,其全球運營總部曾設在布魯塞爾,一半員工在歐洲。現在,由於高昂的能源成本和繁瑣的手續,該公司只有三分之一的業務在歐洲。該公司首席執行官彼得·亨茨曼(Peter Huntsman)表示:「歐洲在許多領域都是不值得投資的。」今年5月,該公司表示,它將關閉一家位於德國西部的化工廠,轉而通過位於佛羅里達州和路易斯安那的工廠來為歐洲客戶提供服務。

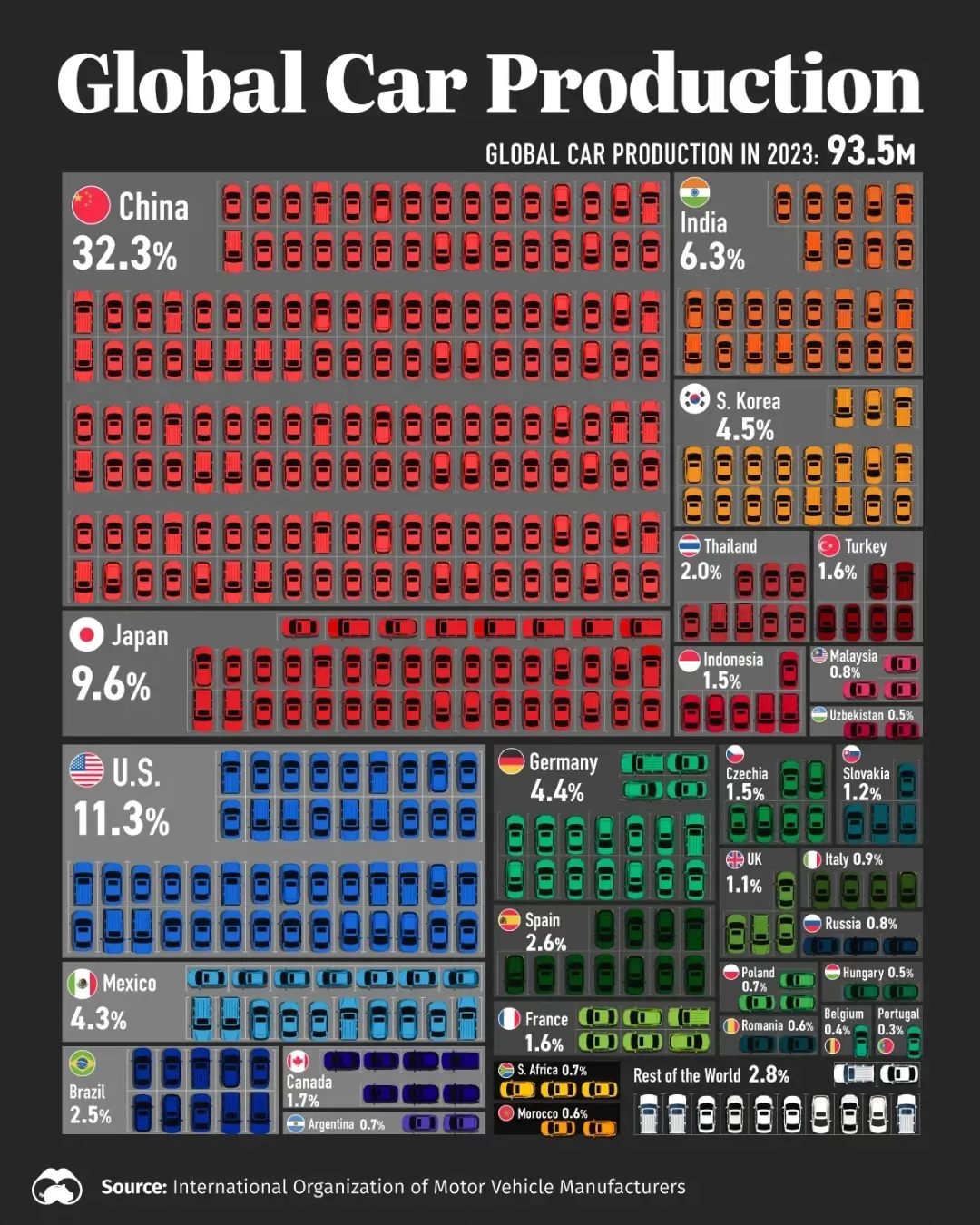

全球汽車產量分佈。中國佔最大比例,生產了 32.3% 的全球汽車,歐洲明顯衰退。圖源:visualcapitalist

全球汽車產量分佈。中國佔最大比例,生產了 32.3% 的全球汽車,歐洲明顯衰退。圖源:visualcapitalist阻礙比行動更多,讓歐洲窒礙難行

十年前,全球收入排名前10 的公司中,有4家是歐洲公司。如今,歐洲市值最大的公司德國軟體公司SAP排名第28位。德意志銀行的資料顯示,自2000年以來,美國在全球股市估值中的份額一直穩定在48%,但歐盟的份額已從18%下降到10%,而英國的份額則從8.3%下降到2.6%。

歐洲經濟的下滑伴隨著軍事實力的衰退。在歐洲幾十年來注重福利支出而非國防開支下,歐洲在全球軍事力量中所占的份額,也處於自中世紀以來的最低水準。英國的整個軍隊可以輕鬆地容納在溫布利球場(Wembley Stadium)內。儘管歐洲領導人現在誓言要更加重視防禦,以應對俄羅斯,但仍然在增強軍隊實力上掙扎。

其結果是地緣政治影響力明顯地喪失。儘管戰爭就在歐盟的門口,但歐洲領導人在美國和俄羅斯的烏克蘭和平談判中只扮演著支持的角色。中國對與歐洲加強關係的興趣不大。歐盟7月份屈服於川普的要求,對輸美的產品徵收15% 的關稅,這一讓步與中國對美國關稅的強硬回覆,形成鮮明對比。

川普在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基及其歐洲盟友,就和平談判舉行多邊會議。圖源:The White House

川普在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基及其歐洲盟友,就和平談判舉行多邊會議。圖源:The White House在某些行業,如互聯網平台或雲端計算,歐洲已經來不及縮小差距。但許多經濟學家表示,如果歐洲能夠利用規模經濟並釋放創業活力,就有機會在其他領域迎頭趕上。前歐洲央行行長、義大利總理馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)在去年具有里程碑意義的歐盟報告《歐洲競爭力的未來》(The Future of European Competitiveness)中,提出一系列措施,包括泛歐資本、儲蓄和能源市場;降低初創企業的監管負擔,以及一項大規模公共開支計劃,以推動創新、基礎設施、能源和國防。

但這些提議立即遭到抵制。德國拒絕德拉吉部分支出由歐盟共同債務資助的呼籲;北歐低負債國不想為負債更多的南部鄰國提供擔保。各國工會和工業遊說團體不希望來自鄰近的歐洲公司和工人的競爭,因此他們阻礙歐洲建成單一市場。雖然歐盟已經協調了許多法規,但在商業和專業許可,稅收和環境以及健康標準方面,各國規則有所不同。例如,這些摩擦使德國顧問和電工更難在法國工作,或義大利食品生產商更難在西班牙銷售產品。

德拉吉二月份對歐洲議員發表的演講,明顯體現了他的沮喪:「你對公共債務說不,你對單一市場說不,你對創建資本市場聯盟說不,你不能對所有事情都說不!」他說:「當你問我『現在最好做什麼?』我不知道,但必須做點事了!」

當地時間2024年12月2日,德國沃爾夫斯堡,大眾汽車公司的員工舉行罷工集會。圖源:IC photo

當地時間2024年12月2日,德國沃爾夫斯堡,大眾汽車公司的員工舉行罷工集會。圖源:IC photo歐洲正面臨糟糕的情況

改變之所以困難,原因之一是大多數歐洲人在未來幾十年仍將享受舒適的生活。歐洲改革中心(Center for European Reform)經濟學家桑德·托爾多爾(Sander Tordoir)表示:「從全球來看,相對衰退是不可避免的,但歐洲可能仍然是非常好的地區,對嗎?」

許多歐洲選民可能認為,經濟實力相對下降是值得付出的代價,因為他們比美國人花在工作上的時間更少,生活不平等的程度更低,社會保障體系更優厚,環境標準更高。

自從德國總理弗里德里希·梅爾茨(Friedrich Mertz)於三月份放棄對歐洲的債務限制,允許其通過大規模借貸來提高消費並投資於國防和基礎設施以來,托爾多爾對歐洲前景不再那麼悲觀。托爾多爾表示,近年來歐洲的遲緩在很大程度上是由於德國經濟停滯不前。

然而,德國1萬億美元的新支出熱潮並不能根本改變製造業,該行業正面臨高昂的能源價格,以及來自中國的激烈競爭與過多的繁文縟節。布魯金斯學會(Brookings Institution)的經濟學家魯賓·布魯克斯(Robin Brooks)表示:「雖然會有一些漂亮的高速公路,但這不能解決德國經濟的問題。」

圖為歐盟旗幟與中國國旗。圖源:歐盟委員會網頁ec.europa.eu

圖為歐盟旗幟與中國國旗。圖源:歐盟委員會網頁ec.europa.eu如果經濟增長不進一步加快,歐洲各國政府將被迫在不斷提高稅收和大幅削減福利之間做出選擇。因為人口老齡化意味著醫療保健和養老金成本將大幅增加,而根據布魯塞爾智庫「布魯蓋爾」(Bruegel)的資料,到2050年,支付這些成本的工作年齡人口預計每年將平均減少約200萬。

一個可能的解決方案是歐洲國家接納更多年輕移工。但目前歐洲在接納尋求庇護的難民方面,做得比接納外國工程師和醫生更好。整個歐洲對移民的抵觸情緒正在高漲。義大利、芬蘭和荷蘭等國的極右翼或反移民政黨取得政治聲浪,在英國、法國和德國的選舉中,這些排外勢力也首次出現領先。

與此同時,當前通過稅收和債務為福利支出融資的策略已經行不通了。根據經濟合作和發展組織(OECD)的資料,稅收占經濟產出的比例在德國已達到約38%,在義大利達到43%,在法國達到44%,相比之下,美國僅達到25%。英國每年的債務利息支出接近1500億美元,是國防支出的兩倍。英國的借貸成本已經上升,因為債務接近年度經濟產出的100%。

「我們面臨糟糕的情況:經濟增長緩慢、債務水準升高,利率很高,稅收負擔也達到了歷史最高水準……」財政專家、牛津大學皇后學院院長保羅·詹森(Paul Johnson)表示:「一切都更加困難。」

歐洲人拒絕削減福利,支持維持現狀

也有例外,瑞典通過削減福利並緊縮政府開支,改革養老金制度,及大幅削減企業和個人稅率,刺激經濟增長。現在瑞典人均收入日益上升,並且出現創業熱潮。得益於蓬勃發展的初創企業和打造出《我的世界》和《糖果傳奇》等熱門電子遊戲產業,瑞典億萬富翁的數量甚至超過美國。

但是在歐洲大部分地區,改革是一項艱鉅的任務。歐洲人一貫投票支持維持現狀和擴大福利國家的政客。

法國已超過50年沒有實現國家預算平衡,政府支出約為GDP的57%,而美國為36%。國家對從休假到兒童返校的用具等一切事物都提供補貼。從敦克爾克到蒙特比利埃等城市都為居民提供免費公共交通。削減開支的嘗試常常會引發大規模的抗議。今年5月,計程車司機在巴黎舉行罷工,抗議政府提議削減他們接送病人往返就診所獲得的報酬。

英國歷史學家安德魯·羅伯茨(Andrew Roberts)認為,歐洲採取行動阻止危機的可能性只有五分之一。「20 世紀70年代的情況相當糟糕,後來有了雷根和柴契爾,情況才有所好轉。」羅伯茨說,「但這需要意志、勇氣和能力去告訴人們,他們不能得到免費的東西,但是,現在還沒有人敢這麽說。」

如今歐洲國家在經濟活力和軍事實力方面遠遠落後,曾經統治世界的歐洲是否會淪為歷史前進的旁觀者,這需要有意志、勇氣和能力的豪傑挺身而出才能力挽狂瀾。

◎作者|花俊雄(台灣旅美政治評論員,曾任職聯合國翻譯處30年)

◎編輯|陳迅

【您可能有興趣】

‧ 美歐矛盾難解,歐洲迎來噩夢,中歐合作成為新出路!|海外通訊

‧ 2025年慕尼黑安全會議:美歐分裂公開化與全球多極化

‧ 成吉鹿|德國政治經濟一蹶不振

‧ 歐盟屈從美國導致雙輸,東盟伙同中國造就共贏|海外通訊

‧ 馬克宏訪華後發聲:歐洲若不能戰略自主,將會「退出歷史舞台」