張安宿|中秋佳節賞《問月》,祝願兩岸中華民族團圓、團聚、團結

本文引介2025年央視春晚的童聲天籟《玉盤》及其原曲《問月》,獻給館長陳之漢先生與他的工作團隊。中秋佳節雖會過去,但善意的循環永不停止。祝願兩岸中華民族在團圓、團聚、團結的道路上持續向前。

◎作者|張安宿(退休大學國文教師、退役老兵)

(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

【引言】中秋佳節,戀家、想家、回家、家是美的

本文原規劃適逢中秋佳節,引介2025年央視春晚的童聲天籟《玉盤》及其原曲《問月》,在文章即將完成之際,館長陳之漢在台灣掀起「我是中國人」等風潮,訴求人民價值,撕開國、民兩黨的菁英政治騙局;館長高呼反戰與「統一就是回家」、「家是美的」,力抗「台灣主體性」等分離主義,拒絕為外國人而戰。館長以一人之力,為兩岸低迷局面打出一道以民為本、為人為民的新力量。

此風潮竟使得春晚節目《玉盤》在台灣當下有了新的意義,特新增篇幅完成「第二部分」作為紀念,並感謝館長陳之漢與其團隊的付出。

【第一部分】

當孩子仰望明月:兒歌《問月》唱出民族的靈魂

2025年央視春晚的童聲天籟《玉盤》

對台灣同胞而言,「春晚」或許是既熟悉又陌生的詞彙。它是中國中央電視台每年除夕夜舉辦的大型綜藝晚會,收視觀眾常達數億,是中國人文化生活中的年度盛事。2025年春晚中,一個名為《玉盤》的童聲合唱節目,成為當晚最動人的亮點。

《玉盤》由四川大凉山「妞妞合唱團」與中央廣播電視總台銀河少年電視藝術團共同演出,演出後獲得熱烈反響,網絡上湧現大量二次創作MV:有搭配五千年文明歷程的,有融入抗戰歷史影像的,有展現改革開放奮鬥的,還有改編為期盼兩岸和平統一的,甚至有創作者特意將歌曲速度調慢,增添音樂的深沈感與厚實感。許多網友表示,這首歌的內涵與細節「是真正中國人才能識得其中滋味」,被廣大網友賦與更深層的民族情感內涵,被稱為「中華戰歌」。

四川大凉山妞妞合唱團在「2025央視春晚」上用《玉盤》唱出對宇宙的暢想。圖源:央視

四川大凉山妞妞合唱團在「2025央視春晚」上用《玉盤》唱出對宇宙的暢想。圖源:央視《玉盤》光環之外,回歸原創歌曲《問月》

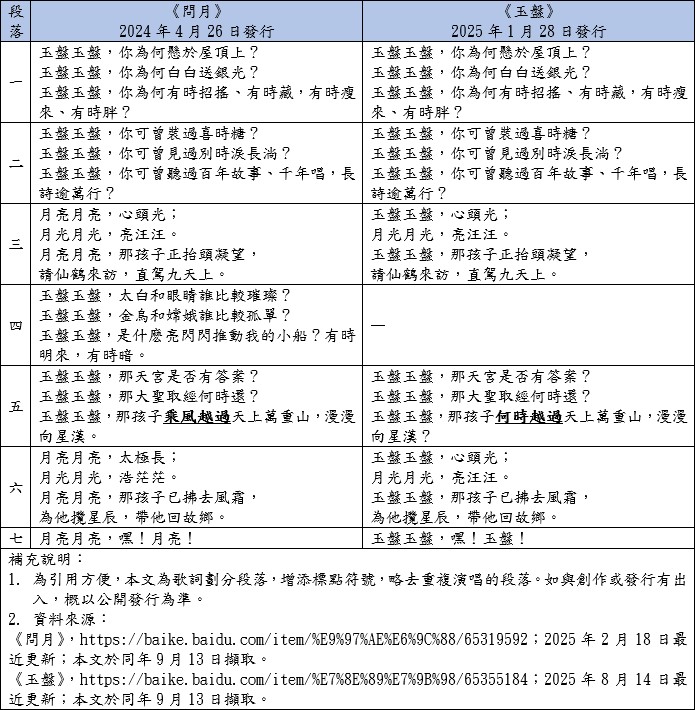

春晚舞台上光芒萬丈的《玉盤》,實則改編自四川音樂人譚淇尹創作的原創歌曲《問月》。相較於原曲,《玉盤》在保留核心架構的同時,精簡一段落,並在文字上進行了細微的調整。

接近尾聲的段落中,《問月》原唱道「那孩子乘風越過天上萬重山」,語氣堅定,充滿完成使命的史詩感與自豪感,側重於「成就、告慰與回望」;而春晚版《玉盤》將其改為「那孩子何時越過天上萬重山」,一個「何時」的疑問,使情感轉為對未來的憧憬,側重於「期盼、使命與開拓」。兩版歌詞各有其時代寓意,展現從個人藝術表達到大眾舞台敘事的轉化。

理解《玉盤》為春晚舞台所做的改編匠心後,現在,本文將視線回歸一切的原點,望向原曲《問月》,解讀其歌詞中層層遞進的深意與韻味。

童真之問,星空之夢,從屈原《天問》到嫦娥探月

《問月》由四川音樂人譚淇尹創作,靈感來自於中國航太事業的發展和進步,以及中國人仰望星空的勇氣和浪漫,從屈原《天問》的哲思出發,以孩童視角追問月亮,在輕快的旋律中埋藏了深沈的文化密碼。

這首作品充滿想象力、富有韻律感,通過重覆的問句與簡潔語言,引導孩子觀察月亮的變化,激發對自然與生命的好奇。月亮從「明」到「暗」、從「招搖」到「藏」,不僅描繪自然現象,也象徵人生起伏與情感波動,成為深刻的隱喻。

反覆出現的「玉盤玉盤……」以童稚視角聯結內心感受,「心頭光」、「亮汪汪」等詞語營造出溫暖明亮的氛圍,鼓勵孩子勇於提問、思考世界。《問月》的提問層層推進,涵蓋自然、情感、歷史與神話,語言雖簡單,卻富有詩意與哲理。

這首兒歌表面是童真的提問,實則蘊含豐富的文化與情感意涵,不僅能啟發兒童思考萬物,更是一則成長的隱喻、民族的寓言。接下來的篇幅,將以循序漸進的方式分析其歌詞層次,探索其背後的深意。

一、稚問初聲:對世界本能的好奇

玉盤玉盤,你為何懸於屋頂上?

玉盤玉盤,你為何白白送銀光?

玉盤玉盤,你為何有時招搖、有時藏,有時瘦來、有時胖?

—《問月》歌詞,第一段

歌詞開頭三問,以簡單直白的語言,描繪孩子仰望夜空時自然湧現的疑問,展現對月亮的純真觀察與本能好奇。這些提問由感官驅動,並非追求深入理解,而是對自然現象的直覺反應,是孩子探索世界的第一步。

二、思緒飛揚:從神話到人生的哲思雛形

玉盤玉盤,你可曾裝過喜時糖?

玉盤玉盤,你可曾見過別時淚長淌?

玉盤玉盤,你可曾聽過百年故事、千年唱,長詩逾萬行?

…

玉盤玉盤,太白和眼睛誰比較璀璨?

玉盤玉盤,金烏和嫦娥誰比較孤單?

玉盤玉盤,是什麽亮閃閃推動我的小船?有時明來,有時暗。

—《問月》歌詞,第二與四段

隨著歌詞推進,孩子的提問從觀察自然轉向結合生活經驗與情感記憶,如喜慶時的糖果、離別的眼淚、聆聽故事的情境等,顯示他已開始將月亮與自身經歷聯繫起來。提問形式也從「為什麽」轉為「你是否見過/聽過」,不再僅是外在觀察,更反映出對內在世界的探索。

進一步,孩子試圖理解「璀璨」與「孤單」這樣的抽象概念,並將「太白和眼睛」與「金烏和嫦娥」加以比擬與聯想,進而提出富含哲思的問題。

值得注意的是,「是什麽亮閃閃推動我的小船?有時明來,有時暗」,孩子不再只是觀察者,而是進入場景、思考自身旅程,象徵著對人生、命運的初步體悟。這一層展現了從童年感知邁向哲學思維的關鍵轉折。

這些詩句不僅保有童語的節奏與純真,更展現孩子從直觀好奇到內在追問的思維轉化。這不再只是對月亮的童趣對話,而是一場關於人生與世界的詩意啟程。

三、主動出擊:從仰望星空到奔向星漢

月亮月亮,那孩子正抬頭凝望,

請仙鶴來訪,直駕九天上。

…

玉盤玉盤,那天宮是否有答案?

玉盤玉盤,那大聖取經何時還?

玉盤玉盤,那孩子乘風越過天上萬重山,漫漫向星漢。

—《問月》歌詞,第三與五段

隨著時間推移,孩子不再只是被動提問,而是開始主動追尋答案。「那孩子乘風越過天上萬重山,漫漫向星漢」一句,如同推開一扇大門,將歌曲的意境從仰望式的追問,引向主動式的探索。它象徵孩子不再等待天宮或大聖的回應,而是親自踏上探索之路,展現出堅定的行動力。

這一層的關鍵,不只是思維的抽象化,而是角色的自我覺醒,從單純發問者轉變為信念驅動的實踐者。此時的月亮,不再只是提問的對象,更成為激發行動的力量。

整體來看,《問月》既可視為一連串童真的提問,也可理解為孩子思維成長、角色蛻變的象徵歷程。

四、時空對話:歷盡風霜的「孩子」與永恆的故鄉

月亮月亮,那孩子已拂去風霜,

為他攬星辰,帶他回故鄉。

—《問月》歌詞,第六段

最深刻的一次轉折,發生在歌聲結束之前。「那孩子已拂去風霜」一句,瞬間完成了時間的折疊,象徵時間的跳躍,指出提問者雖仍自稱「孩子」,實已歷經滄桑。歌詞中的「孩子」不再只是童年模樣,而是成長後的自己,在回望月亮,也回望自己的初心與生命旅程。

整首《問月》,呈現一個人從童年到成年、從直觀好奇邁向主動探尋的成長過程。隨著提問逐層深化,歌詞映照著情感的累積與心靈的轉化,成為人生歷程的詩意縮影。在這一層次,情感也隨之變得溫柔而感懷,月亮既是最初的傾訴對象,也是最終的精神歸宿。

最後,歌詞中自稱為孩子的這一細節,引人思考一個深藏於民族文化中的問題:在什麽樣的情境下,中國人、中華兒女會在言語中自稱「孩子」?這一稱謂背後,是深厚的文化傳承與情感認同,是深植於中華文化脈絡中,方能深刻共鳴的心靈語言。

四川大凉山妞妞合唱團在「2025央視春晚」上用《玉盤》唱出對宇宙的暢想。圖源:央視

四川大凉山妞妞合唱團在「2025央視春晚」上用《玉盤》唱出對宇宙的暢想。圖源:央視五、深層意涵:月亮月亮,「孩子」唱的是中華兒女對先人的禮讚

成年人自稱「孩子」,往往不是出於年齡概念,更是一種文化身份,是表達對長輩、祖先與天地的敬意與謙卑自稱。針對歌詞「那孩子已拂去風霜,為他攬星辰,帶他回故鄉」,這「孩子」的真意呼之欲出,不但是說話者自己,還是當今的中華兒女,即便歷經滄桑,在祖先面前永遠是「孩子」,我們依然仰望月亮、追尋初心、不忘歷史、守護中國魂魄。

這一句不僅是對個人成長的總結,也象徵整個中華民族的奮鬥歷程。從最初的提問、成長與探索,到最終的回望與告慰,正如中國歷經風霜卻始終屹立不倒、繼往開來的精神軌跡。那「孩子」不只是一個人,更是民族的縮影。這一句,如同對祖先的莊嚴稟告與溫柔告慰:歷盡滄桑,我們未曾忘記,也未曾辜負。

若從宏觀的角度看,《問月》不僅僅是一首兒歌,它是一部溫柔而堅定的民族史詩。它以「孩子」的語氣,講述中華文明千年來的精神追尋與文化傳承。千古民族精神,穿越歷史萬重山,如今仍照耀我們心頭。此刻讀到「為他攬星辰,帶他回故鄉」,已不再是個體的歸根,而是民族精神的歸返,是對祖先的低語,也是對未來的承諾。

繼往開來:那孩子之問,喚來整個民族之答

初讀《問月》,感受到的是童趣;再讀,則層層遞進:語言的節奏、提問的升華、角色的成長,最終匯聚成中華兒女與先人跨越時空的對話。這首歌,是寫給祖先的一封心靈家書,是對民族精神的深情禮讚,更是獻給仍在奮鬥的我們。

原本只是孩子純真的「問月」,但那輪明月之上,藏著的是歷史、文化、記憶、奮鬥與民族精神。《問月》不只是「問」,更是追問、探索、回望與傳承。這份層層遞進的情感,讓人從一首童謠中,看見了天地之間、民族之中的靈魂光輝。可以說,我們不是在讀一首歌,也是在走一段路,一段中華民族的成長與回望。

或許最終,我們每個人心中,都藏著那個曾仰望月亮的孩子。而《問月》,正是讓我們在某個安靜的夜晚,再次抬頭望向那輪明月,在靜謐月光中,尋回初心,找回提問的勇氣與前行的力量。

這首歌之所以能帶來震撼,正是因為它觸動了中國人深層的文化基因:無論我們走多遠,永遠是中華文化的孩子;無論經歷多少風霜,總要回到祖先夢開始的地方。《問月》宛如煙雨飄然與月色朦朧中的低語:「我們不會辜負血脈相傳的期望」。

而對台灣同胞而言,這首歌或許還多了一層意義:兩岸共同仰望同一輪明月,共享同一份文化記憶。那句「帶他回故鄉」,不僅是對先人的告慰,也是對未來的期盼。

就在此刻,館長陳之漢在台灣掀起「我是中國人」與「統一就是回家」等風潮,使得《問月》在當下的兩岸關係中,激盪出現實的迴響:

【第二部分】

月圓•人圓•心圓,正在萌芽的兩岸善意新循環

在文化力量的牽引下,幾件獨立的事件有了隱約的關連:一首來自四川的童聲歌曲《問月》蘊含的文化深意;館長陳之漢親訪大陸後真情呼喊「我是中國人」、「統一就是回家」、「家是美的」;時近中秋,一輪明月漸圓,喚起中國人傳統文化中對團圓最深的渴望。

若將這三件事分開來看,或許僅是文化、時事與節日的尋常點綴。但若將它們置於中華民族復興與兩岸關係的宏大敘事中,便會驚奇地發現,它們正巧妙地編織成一個意義深遠、彼此增強的善意循環。這個循環,正在為打破兩岸低迷、開啟心靈契合提供新的可能。

第一環:《問月》之問,民族魂魄的呼喚與跨海共鳴

《問月》已超越普通兒歌的範疇,成為中華文化魂魄的音樂載體。在中國大陸,這首歌曲通過春晚《玉盤》的改編演出,已成為代表中國文化自信與民族認同的現象級作品。歌詞中那個不斷向月亮提問的「孩子」,被廣泛視為中華兒女的集體隱喻。

從「玉盤玉盤,你為何懸於屋頂上?」的天真發問,到「那孩子已拂去風霜,為他攬星辰,帶他回故鄉」的莊嚴告慰,完整呈現民族艱苦奮鬥,最終建功立業、稟報祖先的史詩旅程。歌中的「月亮」,是永恆的傾聽者與見證者。她靜默不語,靜默卻堅定地照亮著民族回家的路。

《問月》是整個民族對自身文化根源與未來命運的一次深情叩問,唱出中華文化不滅的魂魄,因其深厚的文化內涵與民族意識,在大陸已獲得廣泛喜愛,成為激發民族情懷的重要文化符號。我們期待這樣的優秀作品能在台灣同樣獲得共鳴,通過藝術感染力的自然流動,重新喚起台灣同胞共同的中華民族情懷與文化認同。

第二環:館長高呼,文化認同的現實見證與情感迸發

《問月》所蘊含的文化內涵與民族意識,在館長陳之漢的大陸之行中,得到生動印證與呼應。館長親赴上海、深圳等地的所見所聞,是對當代中國發展與人親土親的真實見證,而非隔海想像。

他在觀賞無人機群拼出「家」字時脫口而出「家是美的」,是對《問月》中「帶他回故鄉」最樸素而真誠的情感共鳴;他高呼「我是中國人」,是對歌曲中民族認同最堅定的回答;他喊出「統一就是回家」,更是將文化情感完美昇華為追求家國統一的清晰訴求。這種源自親身體驗的情感迸發,展現兩岸一家親的強大凝聚力。

(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

館長以行動表明,《問月》所承載的民族情感絕非虛無縹緲的藝術想像,而是可以、也正在被台灣同胞真切感知、認同並大聲表達的現實認同。這種來自民間、走入群眾的真實聲音,正在成為連接兩岸的重要橋梁,館長成為訊號轉換擴大器,將中華民族的「認同感」轉化為行動力與嘹亮之聲。

論行動力,館長掀起的風潮,起於社群、走入群眾、關注人民,是貼近人民與土地的真實力量。論嘹亮之聲,館長用他的方式,唱出《問月》的核心意涵。

第三環:中秋之月,團圓意象的永恆聯結與持續循環

將文化與現實完美契合的,正是即將到來的中秋佳節。

中秋的「月」,是這個善意循環的核心樞紐,自然地聯結《問月》的藝術意象與館長的「回家」呼籲。千百年來,月亮在中華文化中始終象徵著團圓,這種文化符號超越政治分歧,成為兩岸同胞共同的情感密碼。

在這個時節,聆聽《問月》中「帶他回故鄉」的吟唱,體會館長「家是美的」的呼喚,顯得如此融洽和諧。值得期待的是,這種善意的循環絕不會隨著中秋佳節的過去而消失,反而會因為文化認同的不斷增強而持續深化。

月圓之夜雖有盈虧,但對團圓的渴望已經通過《問月》的傳唱與館長的行動,在兩岸民眾心中種下希望的種子。這種基於文化與血緣的聯結,將在節日之後繼續成長,為兩岸關係提供持久而溫潤的推動力。

善意的循環,融合的起點

於是,一個強大的善意循環已經清晰成形:

1. 《問月》提供深厚的文化底蘊與民族認同的藝術表達,在大陸已成為廣受歡迎的中國魂魄代表創作,我們期待其在台灣同樣獲得共鳴。

2. 館長陳之漢作為兩岸公眾人物,即便可能沒聽過《問月》或《玉盤》,但不影響他通過親身見證,成為這種文化認同的實踐者與傳播者,將認同感與藝術情感轉化為現實聲量,並付諸行動。

3. 中秋傳統提供最佳的文化時機,其蘊含的團圓意象更將持續發揮作用,讓「回家看看、回家團圓、多回家、這是『我們』的家」的善意細水長流。

這個循環的珍貴之處在於其源自共有的文化、共有的情感與共有的節日,溫柔而堅定地喚起兩岸同胞心靈深處的共鳴。它有力證明,兩岸同胞的融合,最終必須是「心」的融合;兩岸同胞的相親相愛,根源於對共同文化和民族身份的認可與珍視。這種融合與親愛之情,正通過文化的紐帶與民眾的交流穩步推進。

但願人長久,千里共同心。願這首《問月》能夠跨越海峽,讓兩岸同胞在同一片月光下,聽見彼此心跳的聲音,我們都是那個仰望月亮的孩子,終將在故鄉的星辰明月中重逢。謹按《問月》音韻,告慰在台先民與大陸祖先,續寫時代新章:「月亮,月亮,那孩子來時路未忘,生為台灣人,世為中國魂。」

中秋佳節雖會過去,但善意的循環永不停止。祝願兩岸中華民族在團圓、團聚、團結的道路上持續向前。

本文獻給館長陳之漢先生與他的工作團隊,感謝他們為兩岸善意所做的真誠努力。

(本文僅為作者個人觀察與詮釋,文中所涉皆出於文化與情感角度的討論,不代表館長陳之漢先生本人或其團隊的立場。本文之呈獻,無意將任何人捆綁於特定立場或代言中。)

(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

◎作者|張安宿(退休大學國文教師、退役老兵)

◎編輯|山那編

【您可能有興趣】

‧ 日本導演十年後重回舊地 見證大涼山脫貧的變化

‧ 張安宿|歷經三十年滲透,「台灣主體性」正在吞噬台灣的美好

‧ 張安宿|賴清德啟示錄:人民受難,成就教主的神聖進程

‧ 陸委會嚴懲「中國台灣必歸」 梁家輝的故事揭示民進黨重回威權統治

‧ 央視《航拍中國·台灣篇》搶先線上看|犇報看影音